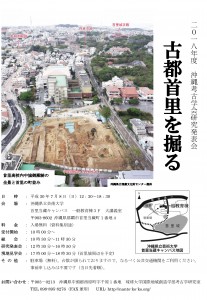

沖縄考古学会の2018年度総会並びに研究発表会は、「古都首里を掘る」をテーマとして下記日程のとおり開催しますので、お知らせします。

記

日 時 : 平成30年7月8日(日)10:30~18:30

会 場 : 沖縄県立芸術大学

首里当蔵キャンパス 一般教育棟3F 大講義室

〒903-8602 沖縄県那覇市首里当蔵町1- 4

料 金 : 入場無料(資料集別途)

そ の 他 : 参加申込み不要。駐車場(無料)。台数が限られておりますので、なるべく公共交通機関をご利用ください。

受付開始 : 10時00分~

総 会 : 10時30分~11時30分

研究発表会 : 12時30分~16時50分

現地見学 : 17時00分~18時30分 (首里城周辺を予定)

情報交換会 : 19時00分~

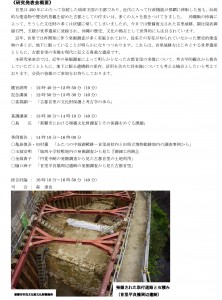

《研究発表会概要》

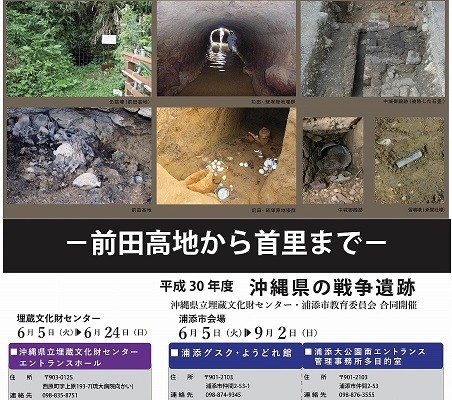

首里は450年にわたって存続した琉球王国の王都であり、近代に入って行政機能が那覇に移転した後も、伝統的な建造物や歴史的景観を留めた古都としての佇まいは、多くの人々を惹きつけてきました。 沖縄戦の惨禍によって、そうした文化財の多くは灰燼に帰してしまいましたが、今日では整備復元された首里城跡、園比屋武御嶽石門、玉陵が世界遺産に登録され、沖縄の歴史、文化の拠点として世界的にも注目されています。

近年、首里では再開発に伴う発掘調査が多く実施されており、従来その存在が知られていなかった歴史的建造物の多くが、地下に眠っていることが明らかになりつつあります。これらは、首里城跡をはじめとする世界遺産とともに、古都首里の実像を現代に伝える貴重な遺産です。

本研究発表会では、近年の発掘調査によって明らかとなった古都首里の実像について、考古学的観点から報告していただくとともに、地下に眠る遺構群の保存、活用を含めた将来像についても考える機会としたいと考えております。会員の皆様のご参加をお待ちしております。

趣旨説明 : 12時40分~12時50分(10分)

記念講演 : 12時50分~13時30分(40分)

○當眞嗣一 「古都首里の文化財保護と考古学の歩み」

基調講演 : 13時30分~14時10分(40分)

○島 弘 「那覇市における埋蔵文化財調査とその保護をめぐる課題」

事例報告 : 14時10分~16時00分

○亀島慎吾・田村薫 「ふたつの中城御殿跡-首里高校内と旧県立博物館跡地内の調査事例から」

○玉城安明 「城西小学校敷地内の発掘調査から見た『御細工所跡』」

○金城貴子 「円覚寺跡の発掘調査から見た古都首里の土地利用」

○樋口麻子 「首里平良橋周辺遺跡の発掘調査から見た古都首里」

総合討論 : 16時10分~16時50分(40分)

司 会 : 森 達也